Principaux résultats et statistiques

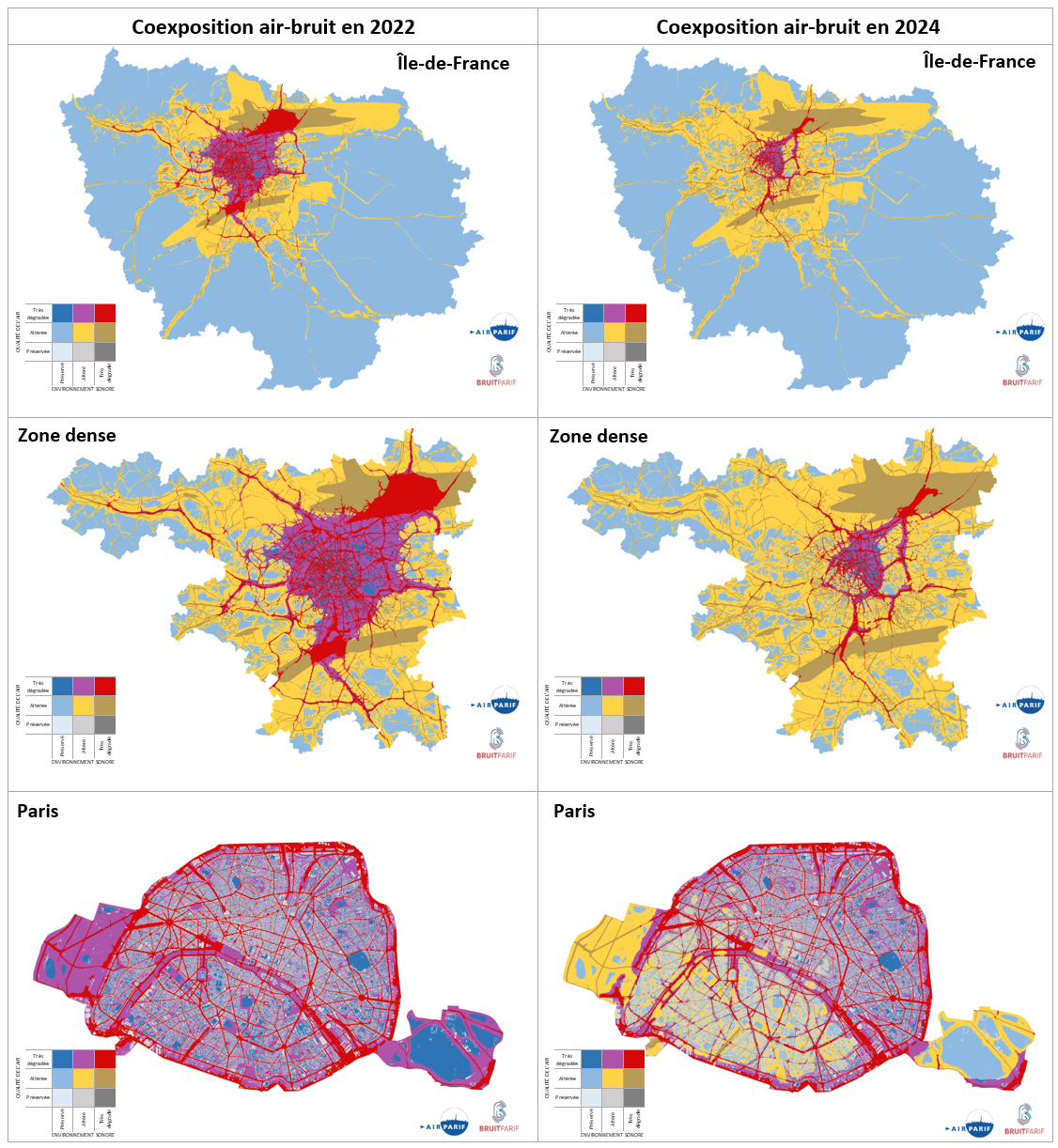

Les cartographies air-bruit établies pour les situations 2022 et 2024 mettent en lumière les zones du territoire qui cumulent les deux pollutions tout en permettant de distinguer les enjeux spécifiques liés à chacune d’entre elles. Une réduction des enjeux de coexposition air-bruit est à noter entre 2022 et 2024 du fait de l’amélioration de la qualité de l’air observée entre les deux échéances. Aucun endroit du territoire ne respecte toutefois encore les recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air.

Les cartographies

Les figures ci-dessous présentent les cartes air-bruit obtenues pour les deux échéances disponibles (2022 et 2024) aux échelles de la région Île-de-France, de la zone dense francilienne et de Paris.

Ces cartographies sont téléchargeables au format SIG au sein de la rubrique « Opendata air-bruit ».

Principaux enseignements

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’analyse de ces cartographies :

- Les situations critiques de coexposition air-bruit (zones en rouge) qui cumulent des dépassements des valeurs limites actuelles pour le bruit et des valeurs limites 2030 pour la qualité de l’air, sont majoritairement situées à proximité directe (100 à 200 mètres) des grands axes routiers de la zone dense de la région Île-de-France (notamment à Paris et au sein des collectivités de petite couronne, ainsi qu’à proximité des aéroports). Entre les échéances 2022 et 2024, on note une très importante diminution de l’emprise de ces zones rouges en lien avec la réduction de la pollution atmosphérique.

- Une grande partie de la zone dense de la région Île-de-France est affectée par une situation altérée en termes à la fois de bruit et de qualité de l'air (zones en jaune), en raison de l’influence des grands axes routiers mais aussi de l'activité aéroportuaire. Cette dernière représente un enjeu particulièrement fort en termes de pollution sonore sur les secteurs fortement survolés (zones en brun).

- La pollution atmosphérique augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du cœur dense de l'agglomération, notamment à Paris et en proche banlieue (zones en bleu foncé et violet). Entre les échéances 2022 et 2024, on note toutefois une très importante diminution de l’emprise de ces zones en lien avec la réduction de la pollution atmosphérique.

- À Paris et dans les communes limitrophes, la coexposition à la pollution de l’air et à la pollution sonore reste forte à proximité du boulevard périphérique et des grands axes routiers. Le territoire parisien connaît des niveaux de pollution de l’air élevés qui peuvent localement être combinés à une qualité dégradée de l'environnement sonore du fait du bruit des transports (zones en violet)[1]. Dans les grands parcs parisiens et dans certains îlots du centre-ville, la qualité de l’air reste dégradée, mais la pollution sonore liée aux transports est peu présente. La situation s’est toutefois nettement améliorée entre les deux échéances en ce qui concerne la qualité de l’air dans Paris, avec des niveaux de pollution de l’air qui sont désormais en-deçà des valeurs limites 2030 dans certaines zones, notamment dans les bois de Vincennes et de Boulogne, ainsi que dans certains quartiers du sud-ouest de Paris.

- En dehors de la zone dense, la qualité de l’air reste altérée (dépassement des objectifs de l’OMS) alors que la situation est globalement préservée en ce qui concerne l’environnement sonore, sauf à proximité des certains grands axes routiers ou ferroviaires et dans les zones affectées par les nuisances sonores du trafic aérien.

Statistiques d’exposition

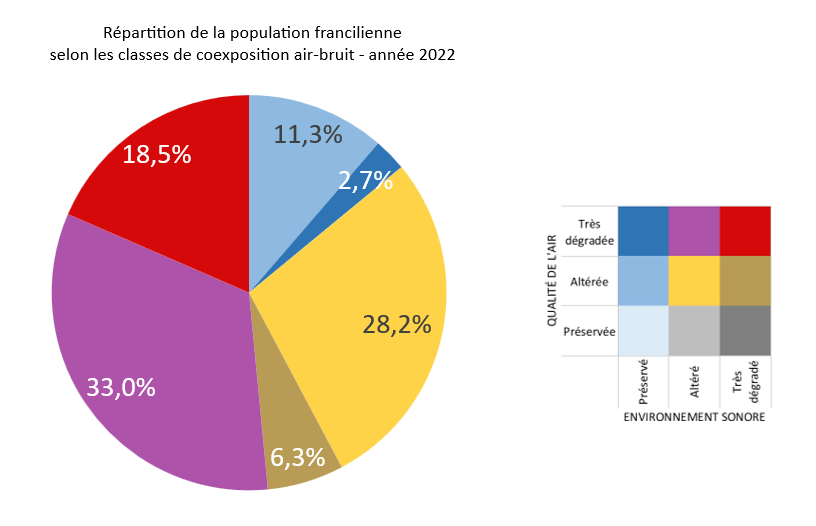

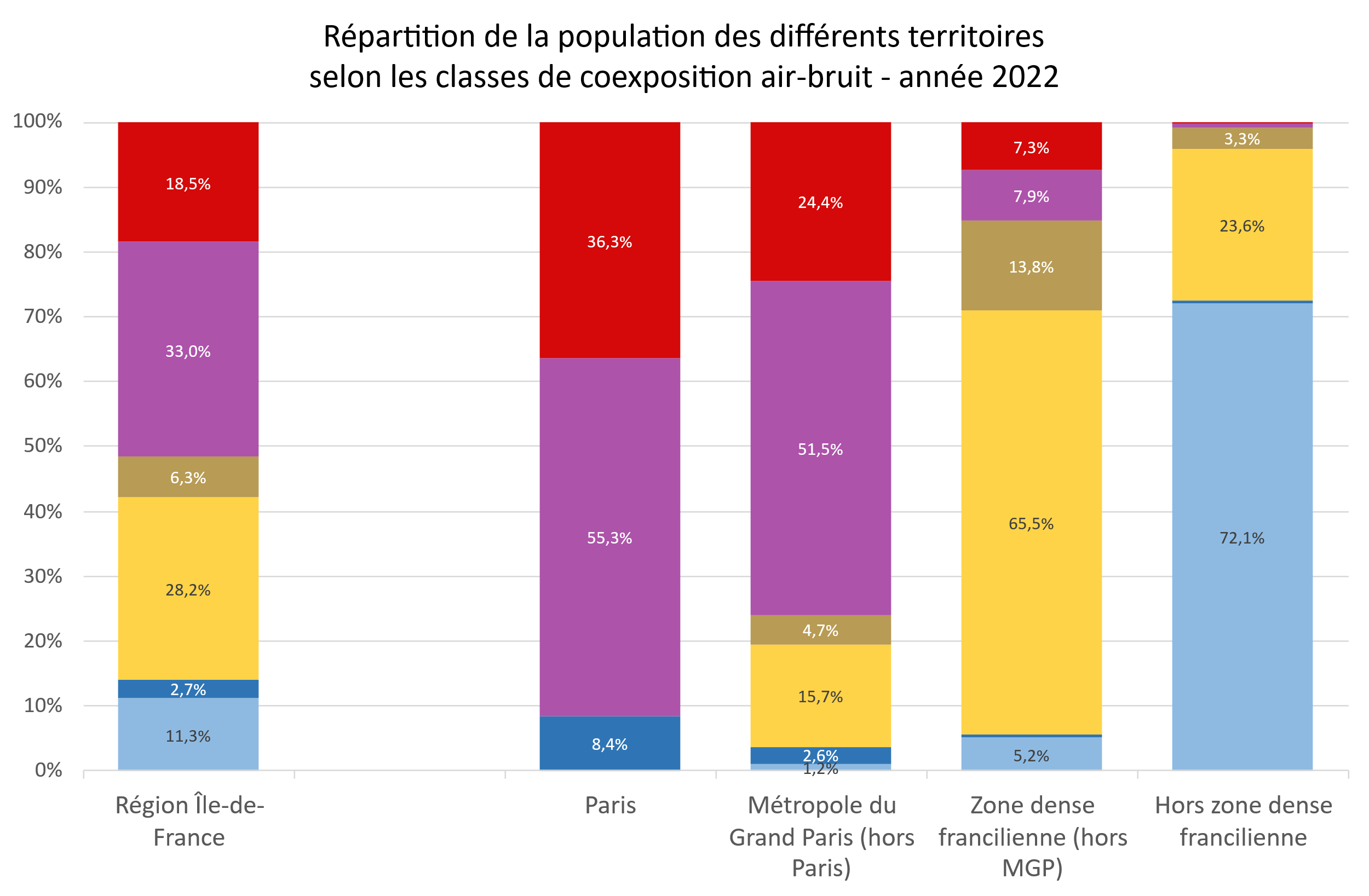

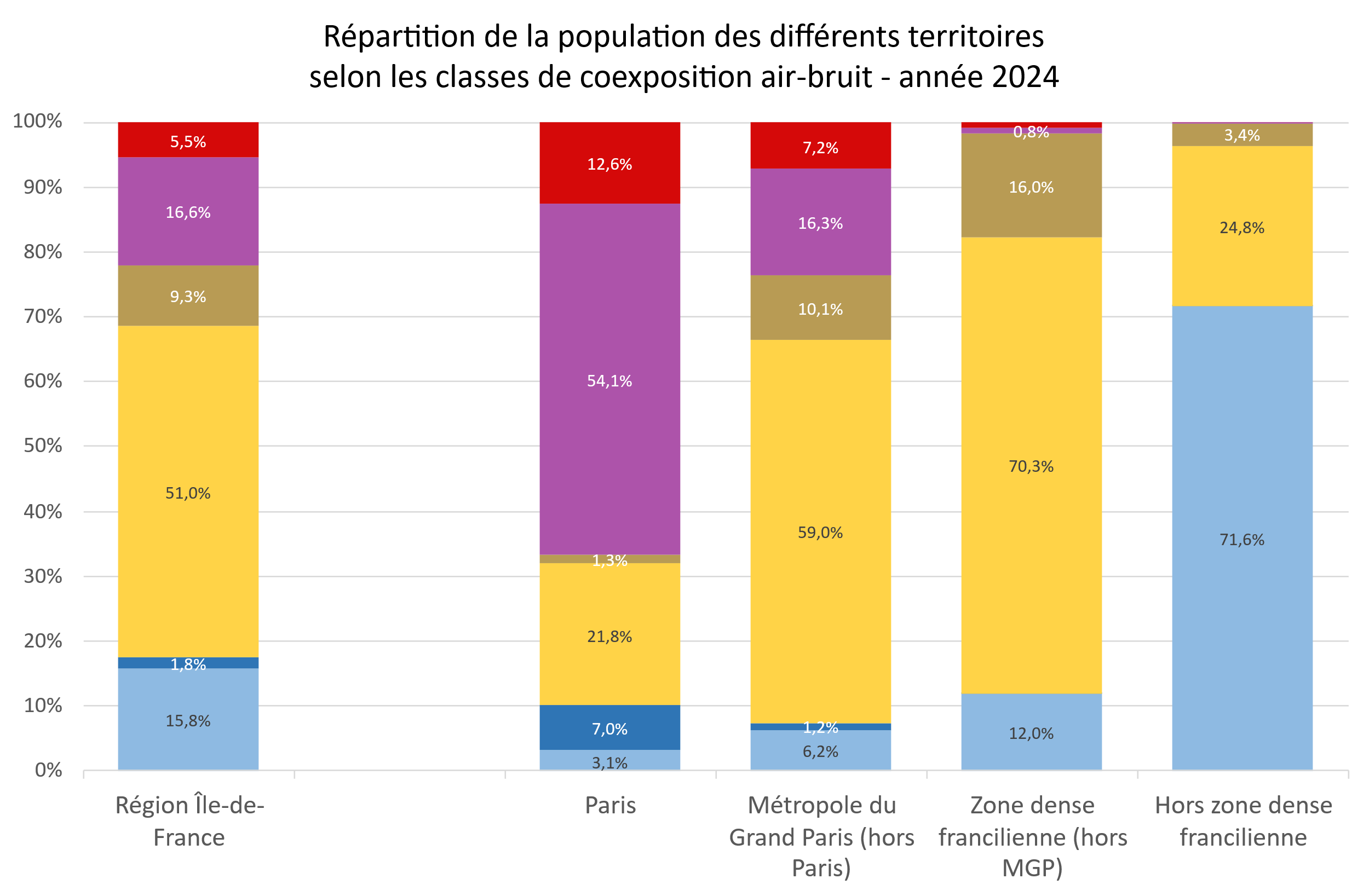

Le croisement des cartographies air-bruit avec les données de population pour chacune des deux échéances disponibles à ce jour (2022 et 2024) fait apparaître que près de 10 millions de Franciliens (soit 83 % de la population d’Île-de-France) seraient concernés par une exposition simultanée aux pollutions sonores et atmosphériques à des niveaux qui excèdent les recommandations de l’OMS.

En 2022, on estimait que 2,2 millions de personnes (soit 18,5 % de la population d’Île-de-France) étaient simultanément soumis à des dépassements probables des valeurs limites actuelles pour le bruit et des valeurs limites 2030 pour la qualité de l’air. En 2024, l’estimation a été revue fortement à la baisse avec de l’ordre de 660 000 personnes (soit 5,5 % de la population francilienne) du fait de l’amélioration constatée de la qualité de l’air entre les deux échéances.

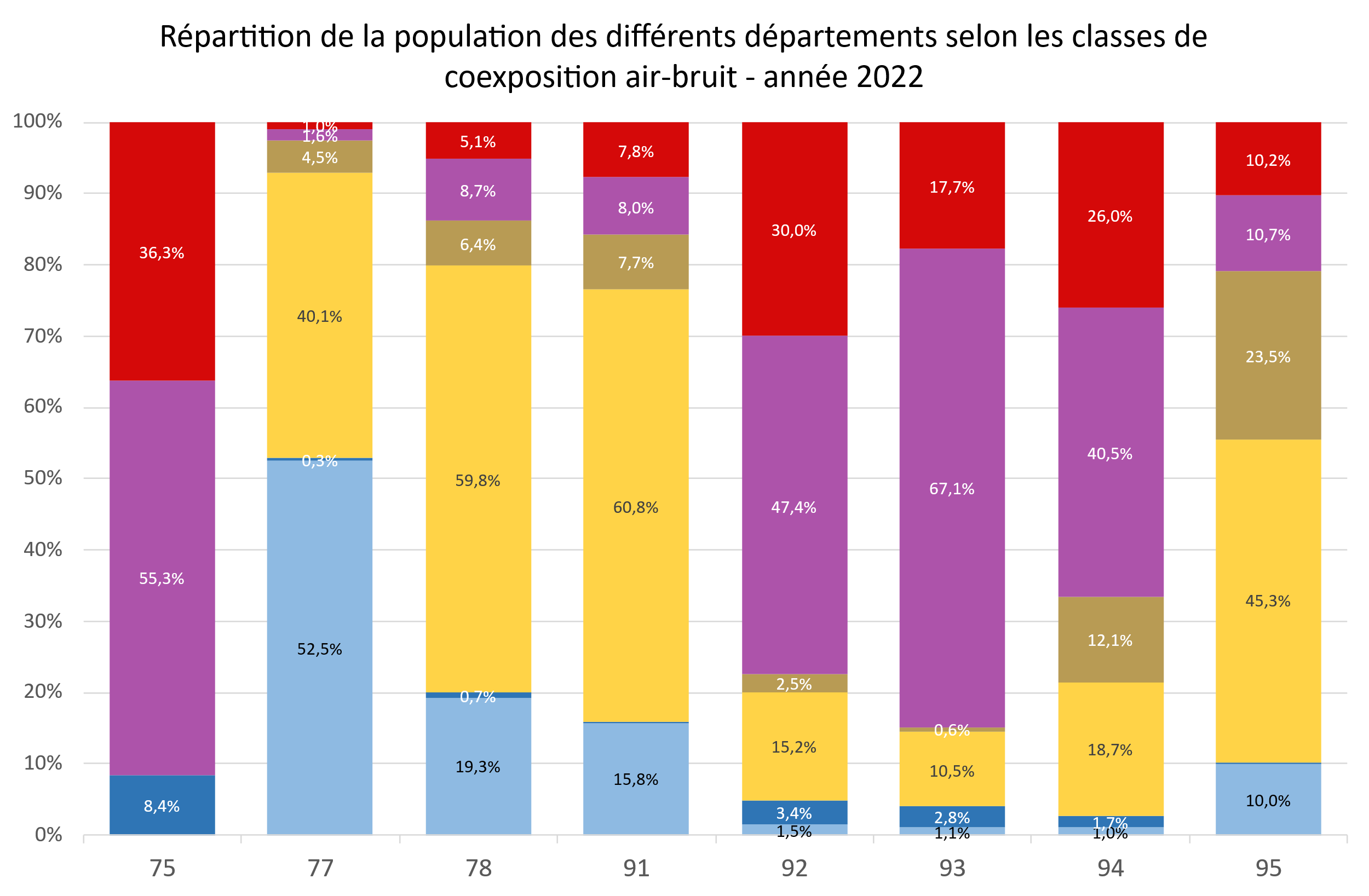

En 2024, La Métropole du Grand Paris concentrerait encore 83 % des personnes qui sont en situation d’exposition très dégradée du fait du bruit des transports, de la pollution atmosphérique ou des deux pollutions simultanément. Ce pourcentage était de 85 % en 2022.

Les statistiques établies en 2024 indiquent également que 532 communes (soit 42 % des communes d’Île-de-France) ont sur leur territoire plus de la moitié de leur population exposée simultanément à une qualité de l’air dégradée et à des niveaux importants de bruit. Une grande partie de ces collectivités sont situées dans le cœur dense de l’agglomération parisienne - notamment Paris, les collectivités de petite couronne et particulièrement celles situées à proximité des aéroports.

Au contraire, dans 556 collectivités (soit 44 % des communes franciliennes), la quasi-totalité de la population est relativement épargnée de la coexposition air-bruit. Bien que la qualité de l’air y soit encore altérée, puisqu’aucune zone du territoire régional ne respecte les recommandations de l’OMS en ce qui concerne la qualité de l’air, les habitants de ces communes sont peu soumis au bruit. Il s’agit pour la plupart de communes situées au sein des départements de la grande couronne et qui ne sont pas concernées par des survols d’aéronefs à moins de 2000 mètres d’altitude.

Les statistiques à la commune ainsi qu’à l’EPCI (ou à l’EPT au sein de la Métropole du Grand Paris) et au département sont fournies de manière exhaustive en téléchargement ci-contre à la fois pour l’année 2022 et pour l’année 2024, ainsi qu’au sein de la rubrique « Opendata air-bruit ».

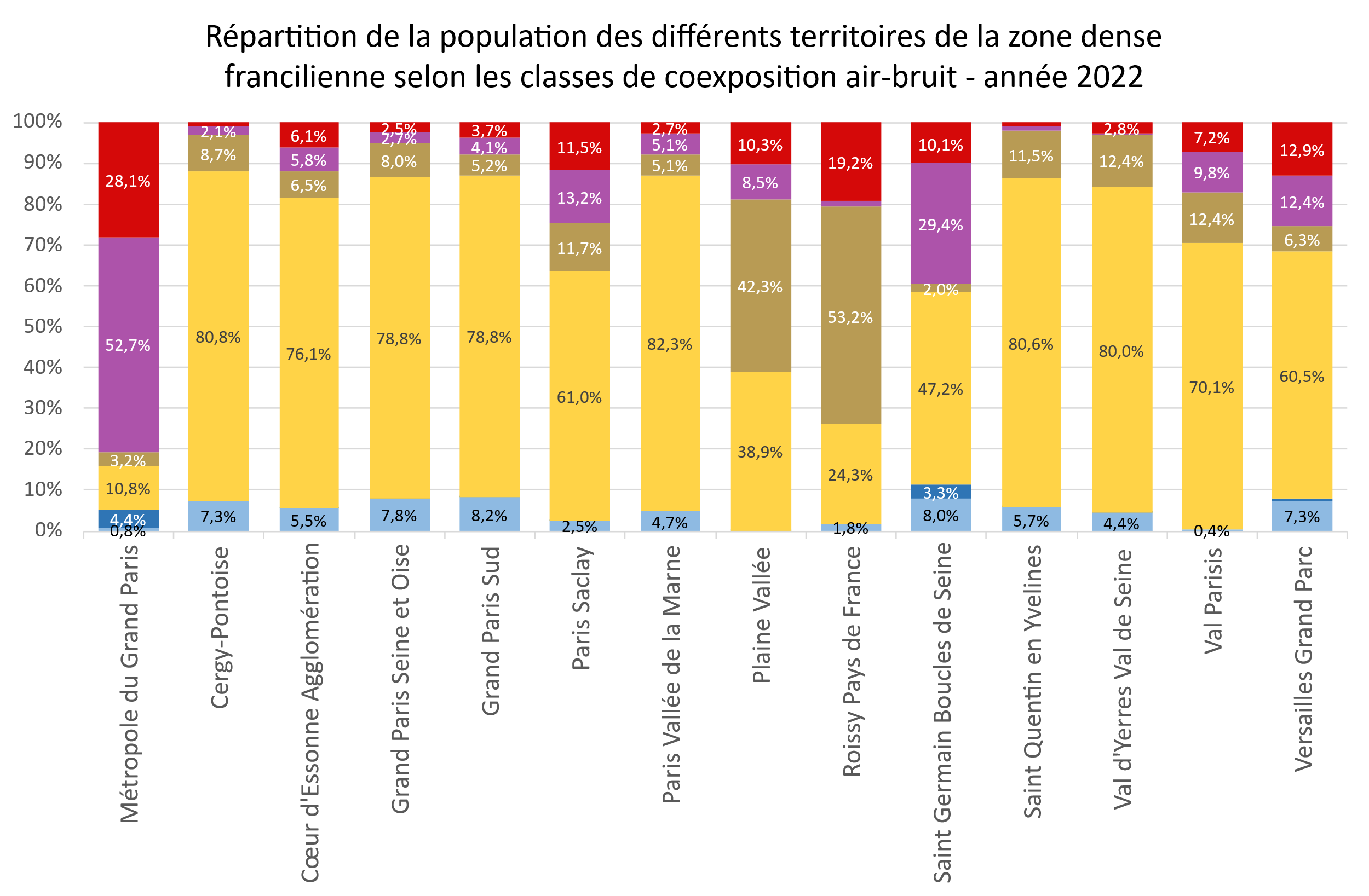

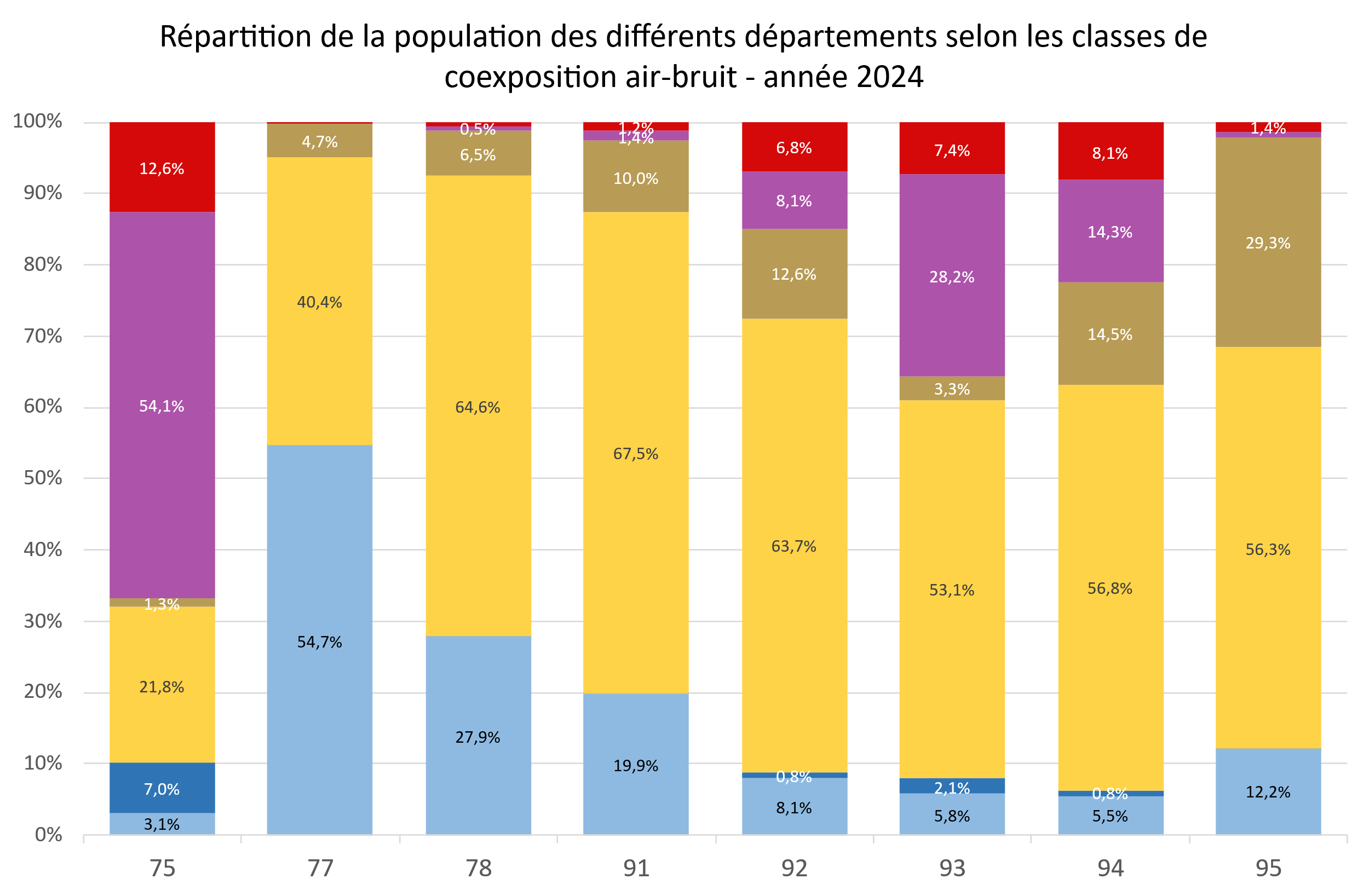

Sont présentés ci-dessous quelques résultats synthétiques à l’échelle de la région Île-de-France ainsi que selon les principales zones du territoire.

Statistiques 2022

Statistiques 2024

Rappelons que les sources de bruit prises en considération ne concernent que les transports. Le diagnostic présenté n’intègre donc pas la problématique du bruit lié à la vie récréative qui est un enjeu important de nuisances sonores à Paris. ↑