La méthodologie d'élaboration de la cartographie air-bruit

Pour développer la cartographie air-bruit, Airparif et Bruitparif ont chacun développé dans un premier temps un indice global pour la pollution de l'air et pour le bruit respectivement. Les deux observatoires ont ensuite travaillé à la définition d’un indice de coexposition air-bruit et à l'élaboration d'une méthode originale de représentation cartographique à deux dimensions (air-bruit).

La cartographie de la qualité de l’air

Une cartographie d’indice global de la qualité de l’air, appelée carte stratégique de la qualité de l’air, est produite par Airparif chaque année, selon une méthodologie harmonisée au niveau national, à partir des cartes de concentrations moyennes annuelles de trois polluants majeurs (PM10 , PM2.5 , NO2 ). Ces cartes sont disponibles sur l'ensemble de la région Île-de-France, avec une résolution d'autant plus fine que l'on se rapproche de la zone dense de la région, notamment de la ville de Paris - voir https://www.airparif.fr/surveiller-la-pollution/bilans-et-cartes-annuels-de-pollution.

Pour l’édition de l’année N de la cartographie air-bruit, les cartes de qualité de l’air des années N-2, N-1 et N sont utilisées.

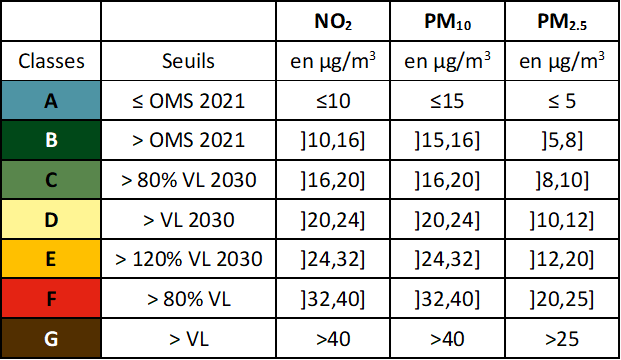

Les zones sont classées en 7 classes de qualité de l'air, en fonction du respect des seuils sanitaires et réglementaires (voir tableau ci-dessous). Les valeurs de référence retenues sont :

- Les lignes directrices sur la qualité de l'air émises par l'OMS, qui sont des recommandations sanitaires pour la gestion de la qualité de l'air[1],

- Les valeurs limites définies par les directives européennes sur la qualité de l'air ambiant[2] et transcrites en droit français, qui sont juridiquement contraignantes,

- Les valeurs limites à ne pas dépasser à partir de 2030, telles que définies dans les directives européennes sur la qualité de l'air ambiant[3].

Les 7 classes de qualité de l'air, en fonction des seuils sanitaires et réglementaires.

Pour produire la carte stratégique globale de qualité de l’air, la classe la plus mauvaise obtenue pour chacun des trois polluants est retenue.

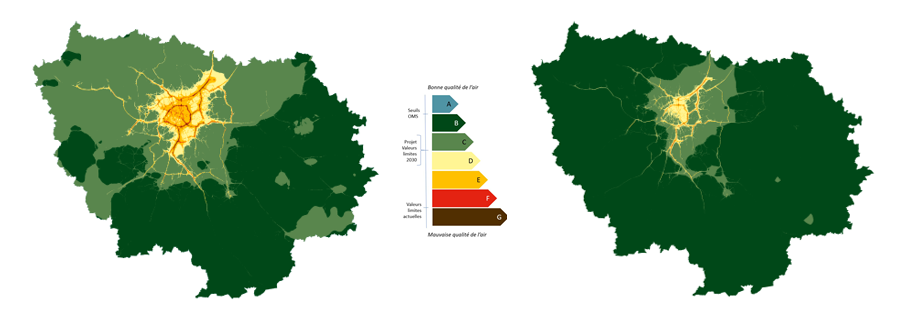

Les figures ci-dessous présentent les cartes stratégiques de la qualité de l'air ainsi obtenues pour les années 2022 et 2024 pour la région Île-de-France.

Les cartes stratégiques de la qualité de l'air obtenues au titre des échéances 2022 (à gauche) et 2024 (à droite) pour la région Île-de-France (source : Airparif).

La cartographie du bruit des transports

Bruitparif utilise les cartes stratégiques de bruit (CSB) des transports (trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien) qui sont produites tous les cinq ans dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne sur le bruit (2002/49/CE) et qui sont disponibles sous la plateforme https://carto.bruitparif.fr.

Pour la cartographie air-bruit de 2022, Bruitparif a utilisé les cartes stratégiques de bruit (CSB) dites de 4ème échéance (E4) qui ont été produites en 2022 sur la base de données d’entrée (trafics et topographie) de 2019. Pour la cartographie air-bruit de 2024, Bruitparif a utilisé les mêmes données sauf dans la zone d’influence du boulevard périphérique, au sein de laquelle des données mises à jour sur la base des conditions de trafic de l’année 2024 (avec prise en compte de l’abaissement de la vitesse limite sur le boulevard périphérique de 70 à 50 km/h) ont été utilisées.

Au sein de la zone dense de la région Île-de-France, qui est composée des 14 grandes agglomérations désignées pour mettre en œuvre la directive européenne 2002/49/CE, ce qui représente un territoire constitué de 433 communes et qui compte 10,5 habitants, les cartes prennent en compte l'ensemble des infrastructures de transport, quels que soient leurs trafics. Sur le reste du territoire régional, seules les plus grandes infrastructures de transports (routes de plus de 3 millions de véhicules par an, voies ferrées de plus de 30 000 trains par an, aéroports de plus de 50 000 mouvements par an) sont prises en compte. Les cartes sont réalisées selon la méthode commune d'évaluation du bruit (CNOSSOS-EU) [4], et sont produites avec une résolution de 5 mètres par 5 mètres.

Les cartes correspondantes à chaque source de bruit sont produites selon les indicateurs Lden et Ln. L’indicateur Lden (pourt Level day-evening-night) correspond à un indicateur de bruit global, évalué sur une année, qui tient compte du fait que la sensibilité au bruit est plus élevée le soir et la nuit. Il est calculé à partir des niveaux de bruit moyens équivalents (LAeq) pendant la journée, le soir et la nuit, en appliquant une pondération de +5 dBA et +10 dBA respectivement le soir et la nuit. L’indicateur Ln (pour Level night) correspond au niveau de bruit moyen équivalent sur la période nocturne. Des tests préalables ont été réalisés par Bruitparif afin de déterminer si les deux indicateurs devaient être utilisés pour produire la carte globale de bruit des transports. Ces tests ont permis de montrer que l’utilisation de l’indicateur Ln en complément de l’indicateur Lden n’apportait que très peu d’informations supplémentaires. Aussi, il a été décidé de ne retenir que l’indicateur Lden.

La carte de multi-exposition au bruit global des différentes sources de transport, a été développée par Bruitparif selon une approche analogue à celle utilisée pour la carte stratégique globale de qualité de l'air. En chaque point du territoire, une classe de bruit est déterminée en fonction de la situation par rapport aux valeurs de référence disponibles pour chaque source de bruit des transports. Ces valeurs de référence sont, d'une part, les recommandations de l'OMS[5] qui doivent être considérées comme des objectifs de qualité à atteindre à terme, et, d'autre part, les valeurs limites réglementaires[6] adoptées par la France en application de la directive européenne 2002/49/CE (cf. arrêté du 4 avril 2006 modifié).

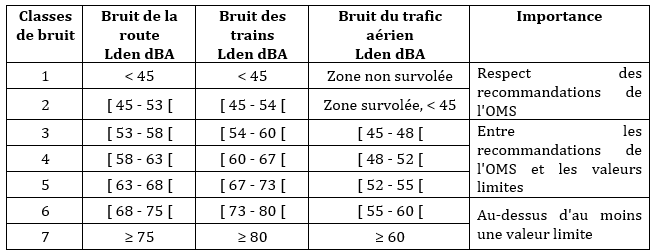

Les zones sont classées en 7 classes de bruit, en fonction de leur situation par rapport à ces seuils sanitaires et réglementaires (voir tableau ci-dessous).

Les 7 classes de bruit, en fonction des seuils sanitaires et réglementaires.

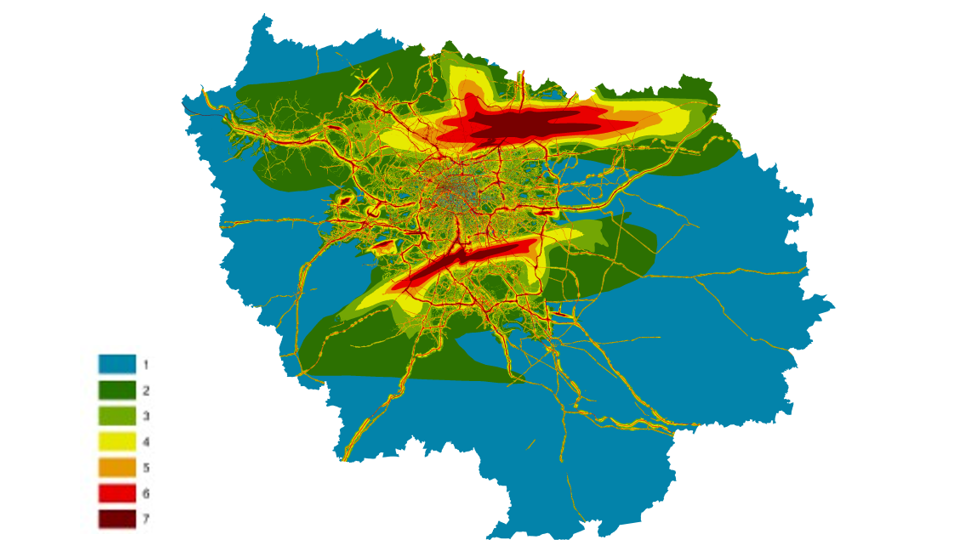

Pour produire la carte stratégique globale du bruit des transports, la classe la plus mauvaise obtenue pour chacune des trois sources de bruit est retenue.

La figure ci-dessous présente la carte stratégique globale du bruit des transports en Île-de-France, telle qu’elle est issue des données des CSB de l’échéance 4.

La carte stratégique globale du bruit des transports établie à partir des données des CSB E4 pour la région Île-de-France (source : Bruitparif).

La représentation de la coexposition air-bruit

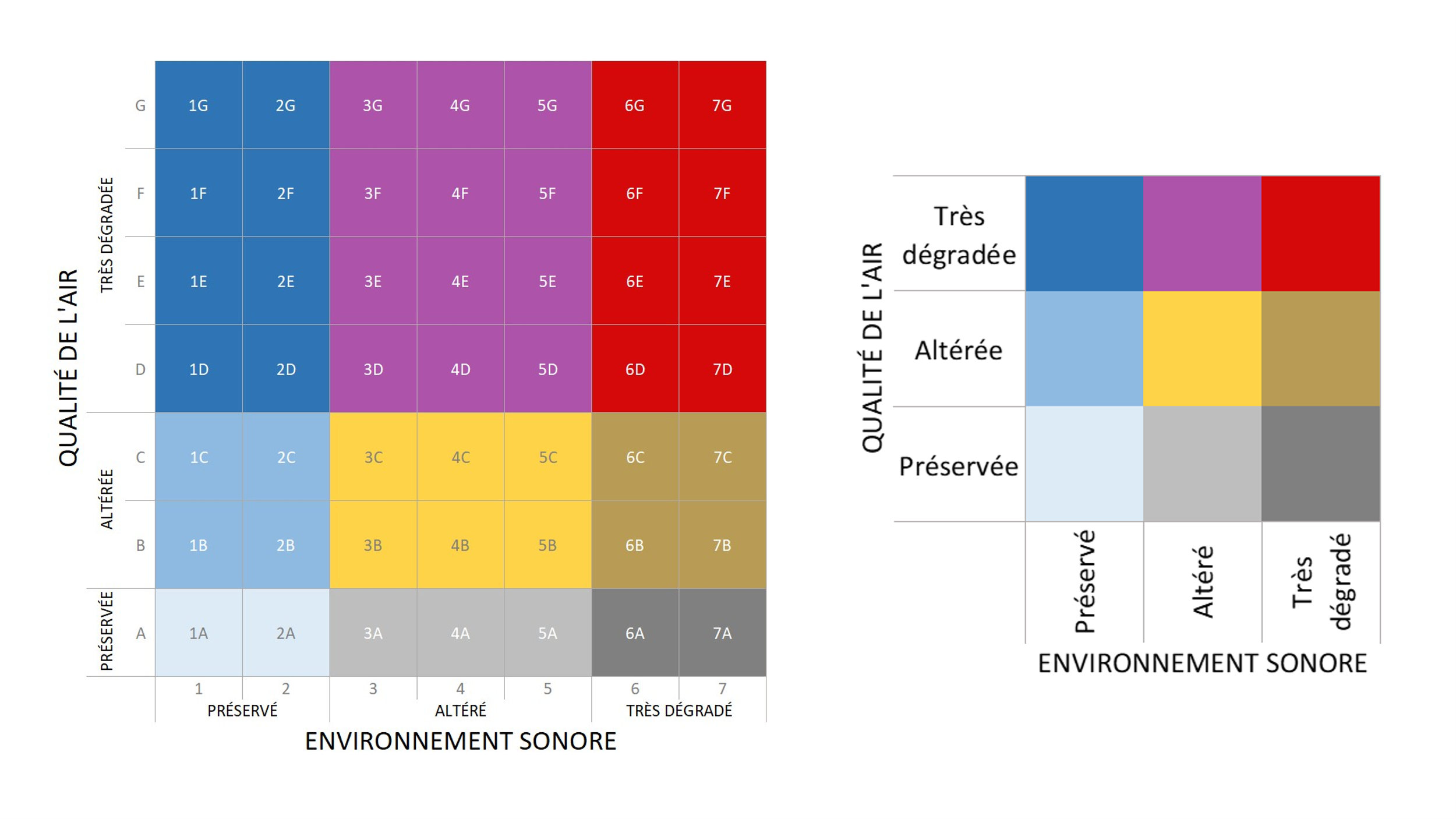

L’indice de coexposition air-bruit est déterminé par couplage des deux classes d’indice obtenues pour l’air et le bruit. Ainsi l’indice « 3D » correspond à une exposition d’indice 3 pour le bruit et de classe D pour l’air. 49 valeurs d’indice (7 x 7) de coexposition air-bruit sont ainsi disponibles pour caractériser de manière fine la variabilité de la situation de coexposition air-bruit au sein des différentes mailles du territoire régional.

Pour la représentation cartographique de la coexposition au bruit et à la pollution de l'air, il a été décidé de retenir 9 catégories principales dans un souci de lisibilité et de compréhension. Il s’agit de mettre en évidence les zones les plus critiques ou, à l'inverse, les plus préservées pour les deux pollutions, ainsi que les zones où l'une des deux pollutions est prédominante.

Pour ce faire, les 7 classes correspondantes à chaque indice (air ou bruit) ont été regroupées en 3 catégories principales, chacune correspondant à une couleur (bleue pour la pollution de l'air ou grise pour le bruit) d'intensité croissante en fonction des enjeux (clair : respect des recommandations OMS, moyen : situation intermédiaire avec dépassement des recommandations de l’OMS mais respect des valeurs limites réglementaires, foncé : dépassement des valeurs limites réglementaires).

Les secteurs présentant les deux types de pollution sont représentés par les quatre couleurs suivantes :

- Jaune (situation altérée – dépassements des recommandations de l’OMS avec toutefois respect des valeurs limites réglementaires – à la fois pour l'air et le bruit)

- Rouge (situation très dégradée à la fois pour l'air et le bruit avec dépassements des valeurs limites actuelles pour le bruit et dépassements des valeurs limites 2030 pour l’air),

- Violet (situation très dégradée pour l'air et altérée pour le bruit),

- Brun (situation très dégradée pour le bruit et altérée pour l'air).

La matrice des 49 valeurs possibles de l’indice de co-exposition air-bruit (à gauche) et l’échelle bidimensionnelle de représentation simplifiée en 9 couleurs retenue pour la cartographie air-bruit avec les qualificatifs associés (à droite).

La plateforme de consultation

La plateforme de consultation http://carto.airparif.bruitparif.fr permet de naviguer et de zoomer dans la cartographie air-bruit et d’accéder aux statistiques de coexposition aux échelons départementaux, intercommunaux et communaux.

Accéder à la plateforme air-bruit.

Organisation mondiale de la santé. (2021). Directives mondiales de l'OMS relatives à la qualité de l'air : particules (PM2,5 et PM10), ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre et monoxyde de carbone : résumé. Organisation mondiale de la santé. https://iris.who.int/handle/10665/345334. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO ↑

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (2008), Journal officiel de l'Union européenne. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050 ↑

Commission européenne (2022). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (refonte). COM/2022/542 final. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:542:FIN ↑

Directive déléguée (UE) 2021/1226 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant, pour l'adapter au progrès scientifique et technique, l'annexe II de la directive 2022/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes communes d'évaluation du bruit, CE, (2021). ↑

Environmental Noise Guidelines for the European Region, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, (octobre 2018). ↑

Arrêté du 4 avril 2006 modifié. ↑